絶対に、とは言わないけれど、暮らしを楽しめている人、

あるいは何かに成功していく人は、みな、新しいことにも目を向け、

まずは「やってみる」ということを、あまりためらわないと思う。

迷い、とはまた別の話だよ。

どうやるか、は迷ったとしても、

何かしらを「やること」自体は、大きく迷わないのだと。

そこで、その人がためらわないのは、

失敗と一時的には思えるものも、

あとから学びにできることを知っているからだろう。

それに、失敗したからって、次の機会が「なくなる」わけでは

ないことも、感覚としてわかっていると思う。

思った通りの形では、上手くいかなくても、それは失敗とは限らない。

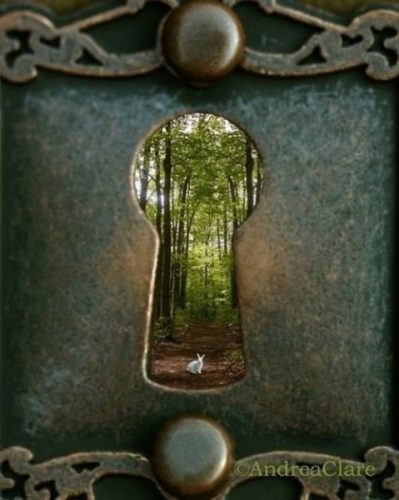

反対に思ってもみなかったやり方、経過、結果が生まれて、

そこからさらに、知らなかった世界がひらかれることがあるのだ。

自分の予想範囲なんて、枠としては小さなこと、かもしれない。

新しいことって、文字通り、自分の過去には存在しなかったこと、

今までの自分が知らないこと、だ。

なのに十分満足できる結果を得られるかどうかなんて、

知らないのにわかるはずがない。

少なくとも80%以上の確率で得られなきゃ

動く気がしないわ、というのであれば、

それは別に新しいことではなく、目先のプチ変化、かもしれないよ。

ましてや100%、やった結果がわかってるなんて、

それは新しいことをやるという「挑戦」でなく、ただの「予定」だ。

予定をまさに予定通りこなして、ものすごく新鮮な喜びを

得ようとするのは難しいよね、当たり前だけど。

そこに「元々あった愛情」やその他に気づく、など

自分のものの見方の変化から、何かを発見できたときくらいじゃないかな。

もちろん、どんどん動けとかいう話ではない。

ただ、自分が何を意識するかが大切だと思えるのだ。

せめて、何かしらの発見、日常の中の新しさを見つけたいなら、

意識して、自分の頭を空白にしてみる練習をすればいいと思う。

ふだんの行動の何かを、とても丁寧にやる、と意識してみる。

そしてやりながら、動きの一つひとつの流れやつながりを

「どうなっているか」改めて見つめてみるのだ。

そのためには、気持ちが焦っていてはダメだし、

かつ、難しく考えない……というより、頭を真っ白にして見つめてみてほしい。

たとえば歩く、という行為ひとつ取ってみても、

自分の足が最初はかかとから地面に当たり、

体重移動に合わせて足の裏が徐々に地面を踏みしめ、

最後は足の指辺りが、地面を蹴ることで、推進力を得ている。

地面を蹴るから、身体が先に前に行き、バランスを保とうとして、

もう片方の足が身体より前に出て、また地面を踏みしめる。

そして腕も頭も、そこでバランスを取ろうと協力する。

そんな形で、私達は一歩ずつ歩いていくわけだ。

こんなふうにふだんの自分を、改めて見ようとしてみる、

ごちゃごちゃ考えすにただ、見つめてみるだけでも、

ちょっとした新しい発見はできていく。

これやると、歩くのがすごくスローになるけどね(笑)

そして難しく考えすぎない、先を予想しすぎない、

動きながらも、それを別の視点で俯瞰して眺めてみる、

そんなふうに「自分で意識して作り出す余裕、ゆとり」は、

実は「本当に新しいことをしてみる」場合にも有効なのだ。

なぜなら俯瞰していくことで、気づきが生まれるし、

何より経過自体も、楽しめるようになるからさ。

イメージとして、何かをやるときに、

なり振り構わず無我夢中でやっていく、という方法も確かにあるし、

そのほうが「格好よく思える」だろうけれど、

そこまで夢中になれなくても、淡々と眺めつつ、やることによって、

自分にとっての「新しいことの発見」が練習できるのだ。

フワフワ歩くときと、どっしり歩くときの、自分の体重移動の違い。

自分の目線の流れ方や、つながり具合。

足裏の感触。耳の横を通りすぎる風や街の物音、熱や空気の動き。

そうした「違う角度で観る」練習は、

あなたがいつか、次、を試したくなる気持ちを

作り出してくれるかもしれない。

またはあなたが、次へ向かうときに使える

視点の余白を持つ練習に、なるかもしれない。

だからどうか、日々の刺激ばかりを見つめて、

それがあるとかないとか、採点ばかりしたり、

つまらない、くだらないなどと、ダメなことだけを見つめ続けたり、

誰かは、自分はどうこう、という批判の思考のみに長時間浸って、

あなたの大切な気づきのチャンスを見過ごしてしまわないよう、

小さなことから切り替えて意識してみてほしい。

それをするかどうか、からまさに、

あなたの新しい選択が始まると思えるから。

Photo by Thomas Leuthard

ID:201401280600

GATAG フリー画像・写真素材集 4.0