私たちは毎日、人生、と呼ばれる時間を過ごしている。

そこで日々、いろいろなことをこなしながら、

あるときには理想や夢や目標を持ち、

その達成に向けての道を、テクテクと歩んでいったりもする。

Photo by (c)Tomo.Yun

http://www.yunphoto.net

夢や理想や目標を持つことは、日々の生活に張りを与えてくれる。

それがたとえ、ダイエット等の一般的なものであったとしても、

目標に向かって「やりたい何か」が日常生活に加わるのは、いいことだと思う。

が、しかし。

ひたすらの頑張り屋さん、成功好きさん、

あるいはもう、失敗して自信がなくなっている人、などに見られるのが

「できたできない」の採点に、自分が囚われてしまうこと。

反省程度ならまだしも、それを「自分の価値」にまで絡めて採点し始めると

目標に到達できない間はずっと、自身を卑下し、

イジメることへつなげてしまいかねない。

頭のなかでゴールシーンを描くのはいいのだ。それは楽しいから。

やった! と思えている自分を思い浮かべるのはうれしいだろう。

でも、そもそも、そのゴールまでの道のりを、「見えているもの」として

計画を立てると、どうしてもその途中段階の想像も、シンプルになっていく。

ここでこうして、ああして、という計画は練るものの、

目線がゴールに向いているため、頭の中で描くのが、

目標一直線にがんばるぜ! みたいな道のりとなる。

うん、こういうふうに想像できるとわかりやすいし美しいよね。

ゴールを見据えて、進む日々。

そのための精進、そのための努力。

でも、さっき言ったように、あなたの目線がゴールに向いているだけだと、

途中の成果を判断するときに、必ず「到達地点から逆に見た、

今の自分がいるところ」という視点になる。

上の図で言えば、あなたが今日の努力の結果を見るときには、

ゴール地点の看板のほうから、今の、手前の「自分の居場所」を見ることになるのだ。

そうしたら、遠いよね。看板の位置から逆に見た今の自分、豆粒以下だ。

到達までの自己を採点するとなると、たいていの人はこんなふうに

謙虚に自分を捉えるだろうから、そりゃあ「まだまだダメです」になる。

そして、場合によっては自分の「進まなさ加減」にイライラしたり、がっかりしたり、

こんなの無理だよ、と落ち込んだり、あきらめたりもしてしまうことになりうる。

あのね、そうなったときって、

あなたがゴール「だけ」を見つめ過ぎているのだと思う。

到達地点を夢見るのはステキなことだよ、でも、途中経過もすごく大事。

「何を」身につけながら、覚えながら進んでいくかは、未来のあなたに

また新たなきっかけをも、もたらすかもしれない。

なのにゴールだけ見て「達成まで自分と勝負!」なんてことしてたら、

途中の経験はあまり大切にせず、もしかしたらそのまま置き去りにすることになり、

まったく自分の身につかないことにもなりうる。

すごくもったいないと思わない? それ。

せっかく、そこだけが絶対というわけではない「毎日の生活」を過ごしているのに。

いったん、休止を余儀なくされている人なら、

まさに今、自分のために、休めて、何が心地よいかも探れる最中なのに。

それにね、本当はそんな美しく一直線に、

ゴールばかりも見つめていられないでしょう?

体調も変わるし、いろいろやることもある。

日々、何かが起こり、そのたびに、選択肢も変化していくのだから。

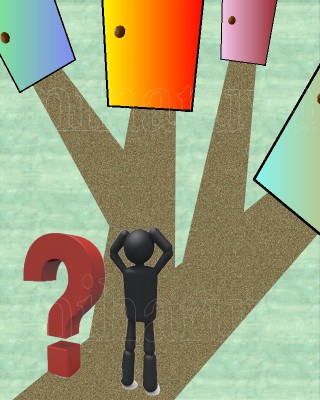

実際、私たちは、何かを選んだその先で、見知らぬところへたどり着き、

そのたびにまた「ひとつの機会」というドアを、毎回どんどん開けているのだ。

ドアの向こうは、開けてみるまでわからない。

もし行き止まりだったら、少し引き返すことになる。

引き返せなくて、予想外の細い道をそのまま進んでみることだってある。

本当は、私たちの日々って、大小の選択をしながら

「機会という、開けてみないとわからないドアの向こうに

行ってみる」ことの連続なのだ。

これがあなたの本当の状態なのに、理想のゴール地点から逆方向に

自分の今の位置ばっかり確認しようとしたって、どうしても無理がある。

ドアの向こうにも、また新しい選択肢のドアが現れるのだから、

その予測や採点は、どこでどう変わるか、わからないのだ。

ここで以前にも一度、ご紹介したことのある

高田郁さんのある小説の一節を、再び引用してみる。

勝ちたい一心で精進を重ねるのと、

無心に精進を重ねた結果、勝ちを手に入れるのとでは、

『精進』の意味が大分と違うように思いますねぇ。

勝ちたいというのは、すなわち欲ですよ。

欲を持つのは決して悪いことではないけれど、

ひとを追い詰めて駄目にもします。

勝ち負けは時の運。その運を決めるのは、たぶん、

ひとではなく、神仏でしょう。

神さま仏さまはよく見ておいでですよ。

見返りを求めず、弛まず(たゆまず)、

一心に精進を重ねることです。

(『みをつくし料理帖 今朝の春』 p240~241)

目標は、持っていていい。目指していい。

でもやるのは目の前のことをひとつ、からでいいのだ。

達成したい、自分に勝ちたい、にこだわると、

ときに自分を自分で追い詰め、痛めつけ、ダメにしてしまうかもしれない。

このドアをどれかひとつ、自分が選び、自分で開けるのだということ。

それは「機会」でありチャンスであるのだということ。

開けてみたあと、ドアの向こうに何があっても、そのさらに先にはきっと、

自分が目指すものが待っていると信じること。

実際、本当に手に入れたいものなら、どのドアを開けて

どの道を選んでいってもいつか、たどり着けるようになっているはず。

手に入れたい形そのままではなくても、何か、自分のタメになるものを得るのだ。

それはやってみる、開けてみるからこそ、わかること。

そして、同じやるならドアの開け方、道の選び方のほうに、注目してほしい。

その一つひとつを「精進」として捉えれば、

目的を達成し、ゴール地点にたどり着いたときには

「自分の内側の財産」をたくさん蓄えた状態になれるわけだから、

さらにその先で訪れることになる機会を、もっともっと、楽しめるんじゃない?

目標地点から逆算的に自分を評価する習慣がもし、あるのなら、

それによって今、自分をダメと捉え、傷つけているのなら。

その発想自体をやめて、代わりに意識を

「日々訪れる『機会』というドア」を、選んで開けていくことのほうへ

向けていってもらえたら、うれしいです。