昨日の話に続き、私もまだまだ学び中なテーマ、その2です。

弱い部分、つまり上手くいっていない部分を自分がただ否定したら、今の、鬱々としている気分では

そこしか見えないので、そりゃあ、100%に近い勢いで、自分が嫌いになるだろう。

そしてたいてい、「他の人は……」と比べてしまうことになる。

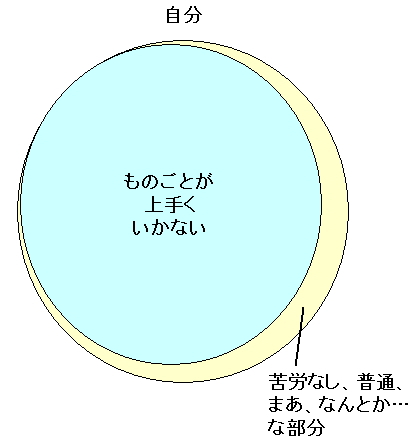

また、図を使ってみよう。そのときのあなたの自己イメージは

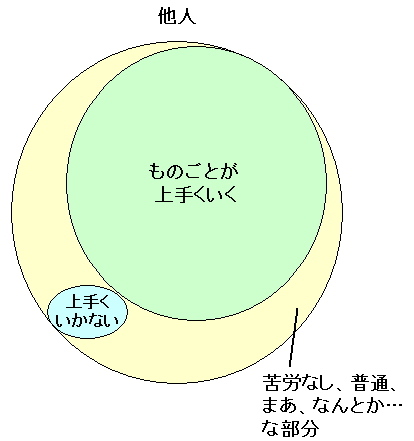

となっていて、周囲の人、世間の人については

になってしまっている。2つめは、別名「隣の芝生」とも言う(^^;)

でも、あなたは他の人の「家庭の奥の奥にある事情」も完全には知らない。

悩みがなさそうな人でも、実は「越えてきた」とか「始まりそう」だったりする。

人生ずっとこうだった! と言い切る人は「勘違い」とか「気づいてない」だったりする。

あるいは「そうは見せてないけれど、本人が、実は結構がんばってる!」だったり、ね。

まれに、「自然に昔から苦労なし」に見える人はいても、それは、たまたまあなたにとってはそう思えるだけ、

ってことかもあるかもしれない。生まれつきお金持ちの家に育って裕福な暮らしの奥さんとかさ。

でもその奥さんが、その暮らしにうまく「合っている」かどうかは、本人しかわからない。

あるいはその分、実は「周囲の人ががんばってる」こともあり得るのだ。

他人のことって、たとえばクセ毛の人がストレートヘアをうらやましいと思い、逆にストレートの人は

クセ毛がうらやましい、なんてことと同様、基本は「ないものねだり」。

生まれ育った環境を妬んだところで、あなたはその人と同様になれるのか?

努力して、いつかそうなれればいいけど、ムリならずっと、つらいだけだよね?

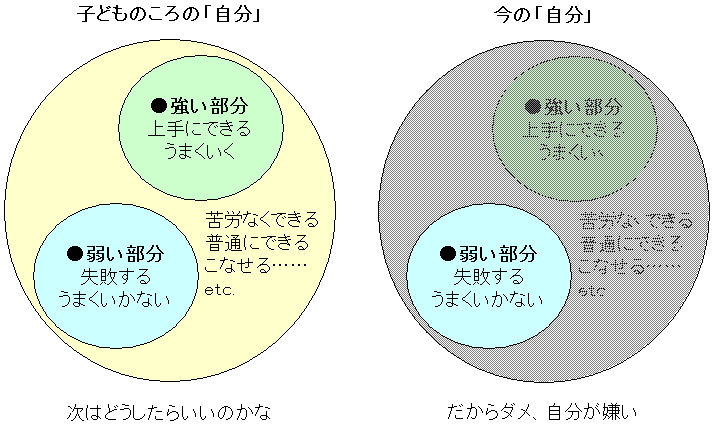

上の図の、あなたの思い込みはウソだ。あなたも他の人も、それぞれみんな、

人生で上手くいってる部分とそうでない部分があって、

上手くいってる部分については「気づいてない」「そんなものだと普通に思っている」ことのほうが多い。

自分のできていること(たとえば健康であることだって、とても大きいプラス要素だ)を遠くから

見直したら、今の自分がどんな「状態」かは、もうちょっと冷静に客観視できると思う。

自分を好きになる、というところまでに至るには、もう少し準備も、練習も必要だけど、

ああ、私ってこういう状態だよ、と客観視できれば、

自分が恵まれている部分(普通以上、の部分)もあって、

それは「上手くいってる」あるいは「普通にOK」なんだ、とわかるはず。

無理矢理、自分のよい部分を誇張しろ、と言ってるわけではない。

でも、こうやってブログを読んでいられる状態に、少なくとも今、あなたはなっているわけだ。

それは果たしてダメなのか? 恵まれてない、上手くいってない部分なのか? という「冷静」な視点を

まず、持ってほしい、と。

そんな、「細かい部分だけ」とか「下」を見たらキリなんてない、と思うかもしれない。

じゃあ、「夢」とか「上」だけを見てもキリはないじゃない。

なんで「上」ばっかりみるの? って話にもなる。

だって明日以降、どうなるか不安なのだもの、って人は、

明日以降、あなた次第で、あるいは周囲の人の協力によって、“逆に”よくなるかもしれない部分を

まったく「見ていない」のである。

もちろん、今すぐ絶対なんとかしろ、って言ってるんじゃないよ?

でも、前から言っているように「口を開けてエサを待ってる」だけ?

「魔法使いのおばあさんが現れるまで、何もできない、私はしない」ってこと?

それを前提に人生を見渡していくの? これからも? ずっと?

そういう「視点」のことを、尋ねているのだ。

自戒をこめて書いているため、だんだん厳しくなっていきそうだ(^^;)

まず、自分の現状を客観視する、それをどう捉えるかを見直す、ってところをやってみてほしい。

紙とペンを使って、箇条書きで並べてみたらいいかもしれない。

「すでに持っているもの」を、やがてぜひ、武器に変えていってほしいから。

「この先、失ったらどうしよう」などと、今はとりあえず考えないで。

自分が好き、というところまで辿り着くのは、なかなか難しいテーマだよ……(^^;) 明日にもつづく。