ひとつ前のブログでタイトルのこの言葉を書いたとき、ああ、自分の弱さを認めることについて

掘り下げていくのか……この言葉、とうとう書いちゃったよ(^^;) と、思っていた。

なぜならこのテーマについては、私もまだまだ、まだまだまだまだ!(笑)探求中、だからだ。

っていうか、これって、人生のなかで常に起こってくる話だよな、別に鬱じゃなくても……と思う。

弱さを認めること、ってどういう意味なのか。

私の感覚では、「弱い自分もそのまま好き」、少なくとも「OK」でいられるようになる、ってことだ。

ほかにも「肯定」とか、「ゆるし」とか、まあ、いろいろな表現はあると思うけれどね。

まずは、子どもの頃を思い出してみよう。

何かで失敗しちゃった……とする。

鉄棒で逆上がりができない、とか、テストでうっかり答えを書き間違えた、友達と言い争いしちゃった、など。

今から考えればたいしたことのない話だけど、人生で、そういうチャレンジしかなかった「初心者」の時代だから、

自分のなかでは結構切実な、「ああ、やっちゃった……」「どうして……」というテーマであったはずだ。

このとき。

確実に言えると思うが、「だから自分はダメだ。死のう」とまでは、思わなかったはず。

ここでは、イジメとか虐待とか、そういう重くのしかかってくる問題は、また別の話としてほしい。

「失敗した」自分を「だから自分はダメ」に置き換えなかったはずだ(そもそもこの「失敗」というのも、

エジソン的に言えば「うまくいかないやりかたを新しくひとつ、覚えた」ってことだ。

そう捉えれば学びでしかないんだけどね……)。

「ダメな出来事 ≠ 自分はダメ」。イコールじゃなかったのだ。

「どうしたらうまくいくんだろう」「どうしたら仲直りできるんだろう」と悩んで、新たな方法を模索はしても、

「なんで私はこうなの! 私なんてもうダメ!! 大嫌い!」

と、強く自分を卑下することなんて、あっても一瞬だったはず。

しかもその卑下すべきところは「自分のなかの一部分」であって、

自分を死に追い込むほど全部、ではなかったはずなのだ。

たぶんそのとき、あなたは、「反省」はしても、「自分を全面的に嫌い」ではなかったのだ。

これが、私のいう「弱い部分も自分にある」と認める状態だ、と言えば、少しは理解しやすいだろうか。

そして今も、そういう観点から見れば、そこまで自分のこと、実は「嫌い」ではない、ということも。

起こってしまった出来事に対し、どう反省して「次」を生み出せばいいのかがわからず、

その「わからない」ことが今、つらくて、「死」という手段を使ってでも、そこから逃げ出したいのだ、と。

それなのに、「逃げ出したい自分」をさらにまた「弱い」と感じ、そこだけを今は見て、

「だから自分はダメ」につなげて全否定してるのだ、と。

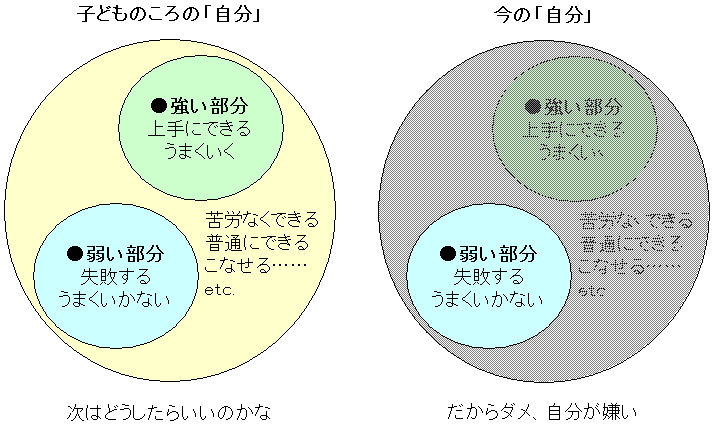

言葉で書くと、難しい。図にしてみるね。

子ども用か! というくらい、簡単だけどお許しを(^^;)

ものすごく単純に図式化すれば、こういうこと。

私の話している「視点の違い」が、わかるだろうか。

「弱い」自分を知っていること。でもそれが自分の全部じゃないし、どうすればいいのかな、って部分も、

即、解決できないのなら、もう死ななくちゃいけない、という話ではない。

あなたは、そんな「弱い」だけの人間じゃないのだ。

黄色い部分まで含めて全部「自分」、そういう自分が「まあ、ダメな部分もあるけどOK、やっぱ好き」であれば、

ただ、それでいいんですよ、と。弱い部分もあると知ってれば、強くなれるんですよ、と。

次はどうしたらいいのかな、と考えていけば、いつか成功にも辿り着く。本当はね。

今は、そう思える心になれるように、その「病気」を治すほうが先決だけど。

あと、もうひとつの利点。自分の弱い部分を認めると、他の人の弱さもある程度「見逃せる」ようになる。

ああ、この人の場合は、こういう部分が弱いんだな、と、思えるようにもなるのだ。

それもまた、自分が強くなれる、って話につながると思う。

最後に、たまたま巡り会ったカウンセラーさんの本をご紹介。

この話を書こうとしたら、今日、そのタイミングで、まさにこういう話に巡り会ったから、

たぶん、お役に立つと思います。直観だけど、なんせ目次がもう、そのまんまなので(笑)

ブログページごと、リンクを張っておきますね。書道家の武田双雲氏が、ツイッターで教えてくれた先生です。

心理カウンセラー 心屋仁之助 公式ブログ 「心が、 風に、 なる」

5/10日更新 「心屋動物園にコアラがやってきた」

http://ameblo.jp/kokoro-ya/entry-10887248708.html

自分を信じる、好きになる、ということについては、また明日以降……。