えー、ただいま私、読書中の本がいくつかあるのですが

(最近は数冊を併読することが多いです)、そのなかから

うむ、そうかも、と思えた話を、引っ張り出してみます。

説明を加えたいので、こちらのメインブログで本の話です。

今回は再び、アドラーさん……岸見一郎氏の

『アドラー心理学入門-よりよい人間関係のために』

(ベスト新書 ¥700)。この本、とくに4章と5章がいいです。

http://www.amazon.co.jp/dp/4584103127

その前に、ひとつ、例え話。

ある人の指摘と、指摘された側がそれをどう感じたか、について。

Aさんは、Gさんのことを、ふだんから「意見がある一定方向、

Z方面に偏りがち」だと思っていました。

そしてAさんは、その「Z方向」の考えや意見そのものに、

そもそも、疑問も感じていました。

で、ある日のこと。Gさんが発したある「言葉」に反応し、Aさんは

「それってやっぱり、Z方向のことを指していて、それを念頭に

ものごとを考えて発言しているのであろう。そのZ方向って、おかしいのに」

という趣旨の指摘をしました。

ところがGさんは「その『言葉自体』は、これまで私以外の人も使ってきたのに

なぜ私だけがそんなふうに責められなければいけないのか。

過去のことを調べてもいない、ただの勉強不足だ」と言い返したのです。

意味、わかりますか?

「Gさんは、いつもZ方向の視野、意見に偏っている」と、

Aさんからそもそも、思われていたからこそ、

「Gさんが『その言葉』を使った」ときに、Aさんから指摘されたわけです。

でも、Gさんは「他人も使ってきたのに」と言い、ある意味Aさんをバカにしました。

自分だから「こそ」そう言われたのだ、ということを、

Gさんは、前提として理解できておらず、趣旨の違う受け止め方をしている。

しかも、相手を「勉強不足」と言って揶揄している。

こういう食い違い、ズレ、って、なんだか悲しいな、と思いませんか。

そしてGさんって視野が狭いな、Aさんももっとわかりやすく、

Gさんに指摘すればよかったのに……などと、感じないでしょうか。

……これが誰と誰の話かというのは、せつな過ぎるので秘密にします(笑)

私もAさんのように感じているので、Aさんの指摘話とGさんの反論を読んだとき

えええええ!?

Gさん、わざわざAさんを名指ししてツッコミ入れるのがそこなの!?

かつその反論の仕方(手法)がもう、すでに幼いよ!?

(ついでに発言した「方法」にも驚いた)

Gさんって本当に視野も受け止め方も、狭いんだなあ、と思えました。

たまたま真夜中にこの情報(Gさんの反論)が載り、

そのときすぐ読んじゃったので、

よけいにせつなかったぁ……。夜中に発言するのがこれかよ、と。

しかも私は、Gさんのこと「本当は怖がりで自分のこと嫌ってて、

だからほめてほしい……って部分を実はかなり、持っている人なのでは」

と以前から思っていて、諸状況から見て今回もそれが現れたように思え、

自分のこの予想がやはり当たっているのかも、と再び感じ……。

ホント、ヒッジョーに(と、カタカナであえて強調したい)

残念な話でございました(ノ_・。)

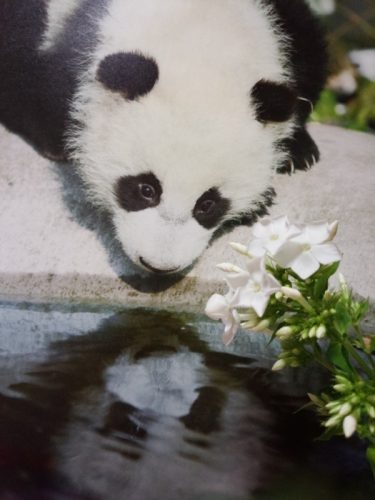

……さて、閑話休題、これはカレンダーの写真(に花を加えてみた)。

この子パンダくん。

悲しそう? ナルシストでウットリしてそう? 何も考えていなさそう?

それとも、のどが渇いていそう?

たぶん、今の自分の気分によっても、受け止め方、違うよね、これ。

まさに「主観」、「今の視野」によって見方がもう変わる、ってわけなのです。

ま、そんなふうに、自分や相手の「タイミング」などもあるので、

自分の意図は、相手にまともに、すんなり届くとは限りません。

っていうか、まともに届くことのほうが「まれ」であろう、

人と人は、簡単にはわかりあえないから「こそ」、

伝える努力も工夫も必要なんだよ、っていうのが、アドラーさんの前提です。

とはいえ決して悲観論ではなく、「では、どうすればズレずに届くのか」

そのポイントや、そもそも伝えるべきことは何なのか、生き方まで含んだ指針、

「自分は自由に『自分のタメになること』を選んでいい」

「その代わり、責任を引き受ける必要がある」

「自分が自由に選んでいいってことは、相手もまた自由でいいってこと、

そこを忘れないように」という話を、説いておられるようです。

あ、「おられるよう」とわざわざ言うのは、

アドラーさんご本人の著書がほとんどなく、

岸見さんの理解をもとにしているので、このように表現しています。

アドラーさんにも一部、偏ってる部分は、やはりあると思えます。

厳しすぎる、という声があるのもわかります。

でもその一方で「共感」(「同情」ではないところに注目!)も大切にされていて

バランス感覚を保とうとする意識は、それなりに優れておられただろうな、と。

で。論より証拠。上記の岸見さんの本から、

強烈で、でもステキで、その通り、と思えた言葉、抜粋していきましょう。

ページは順不同になりますが、なるべく分かりやすくなるように並べてみます。

「他の人からどう思われているかを気にすると、非常に不自由な生き方を強いられることになります。絶えず人に合わせていかなければならないからです。

もちろん、人のことをまったく考えなくていいというのではありませんが、人にどう思われるかをいつも気にかけ、嫌われることなく好かれたいということばかり考えて生きていくと、結果としてたしかに皆に気に入られるようになるかもしれませんが、あらゆる人に対して八方美人を演じるのでそのために人生の方向が定まらず、やがて不信感を持たれてしまうことになります。」(※1)

「私たちのことをよく思わない人がいるということは、私たちが自由に生きているということ、自分の生き方を貫いているということ、また、自分の方針に従って生きているということの証拠ですし、自由に生きるために支払わなければならない代償であると考えていいのです。」(※2)

「アドラーは人生には避けて通ることのできない課題がある、といいます。仕事の課題、交友の課題、愛の課題です。人生の課題に向かうには努力も忍耐もいります。ところが、それらの課題を解決する能力がない、と考えて、人生の課題から逃れようとすることがあります。

(中略)

劣等コンプレックスは、心の中で起こっている現象ではなくて、このようにむしろ対人関係のコミュニケーションのパターンに他ならず、人生の課題を回避するための口実を持ち出すことです。持ち出される口実は、まわりのものが思わず、しかたがない、そういう理由があるのなら、と思うようなものであることが多いのです。もちろん、そういうときに他の人のみならず、自分をも欺いているのであり、アドラーは、このような口実を「人生の嘘」と呼んでいます。」(※3)

「例えば人が遺伝を持ち出して自分の能力には限界があるというようなことをいうとした場合、すでにそのような遺伝を持ち出すというそのことが、人生の課題から逃れようとしている兆候であると見ることができます。

(中略)

そうすることの目的は、自分の行動の責任を他のものに転嫁することです。遺伝や親の育て方、環境等々を自分が今こんなふうになっていることの原因に見せかけるわけです。」(※4)

「課題の達成が困難なときにそこから逃げ出すライフスタイルをアドラーは「すべてか無か」という言葉で説明します(『子どもの教育』121、134頁)。成功することが確信できなければ最初から挑戦しようともしないのです。」(※5)

(※1)p150

(※2)p151

(※3)p134-135

(※4)p138-139

(※5)p153の注釈文

……ね、以上、抜粋した部分だけ読んでも、なるほど、な感じでしょう?

ではそれをどう上手に、逃げずに、やっていくか。本では、

「失敗を恐れない」「私は他の人の期待を満たすために生きているのではない」

「今したいことをしているか」「責任について」

「自立について」「言葉を重視する」「わからないと思って付き合う」

などの項目で、具体的に目指すものの事例や視点が紹介されています。

これらを抜粋し始めるとものすごい量になるので、

それはさすがにやめておきますが(^^;)

とくに「悲観主義でもない、楽天主義でもない」方向での、

ものの見方、捉え方、行動の仕方、

それを説明する「楽観主義」については、一読の価値があると思います。

行動する勇気、は必要。そして、本当に、自分が行動して「いい」のだと。

どんなにダメでもどんなに失敗しても、

それを「悪」「原因」「できない理由」とみなさなくていいし、

「自分にとってよいほう」を自分が選択していい。

その「行動する際の基準」をつかんでいくときに、

自分があくまで「共同体」のなかにいるんだということを実感し、

でも縛られず、お互いに「助けを乞うことができる」という視点を持つ。

その「練習課題」として、人には、仕事や、

交友(親などの身内も含む)や愛がある、というわけです。

状況を操るために人を使うな、また、操るために自分をも使うな、

その「操る」(制御・コントロールしようとする)発想自体、やめていける練習を。

そうすれば、先に書いたような悲しいズレ、という感覚も、

やがて自分にとっては「より少なく」済んでいく……ということ。

そうです、先のようなことを感じたとしても、

私が自分で「悲しい」という感覚をちゃんと捉え、感じて、

味わってから(意識を流さずに捉えることは大切)、

あとはトットと終わらせてよく、

「では、自分は、自分だったら(この先)どうするか」

の視点へ変えていく練習をすればいいのです。

しかもそのとき「なぜ自分はそうしようと思えるのか」も、自分で確認する。

なぜ、という点を自分できちんと納得(安心)できれば、

「こうしよう」と思う方向に対する自信も覚悟も、自分でまた、持てるわけです。

そんなふうに、他者を学びの「元」にする。

何をどうするかを、自分が「選んで」自分で「伝える」から、

その結果をまた、自分が「引き受けられるようになっていく」。

実際の、相手の視野の狭さ、その悲しさは、相手の問題で、

まず最初にあるべき視点って、「自分にとっては?」なんだよね。

もちろん、簡単ではないけれど、練習は可能なのです。

アドラーさんのアドバイスでは、真剣さは必要だけれど、

深刻さはいらない。楽観的、になって行動すればよい、と。

練習して「自分が」、自分こそがまず、幸せになりましょう。

そうなっていいのだと、私には思えています。

あ、最後に、アドラーさんは「社会・教育」の視点の方なので、

子育てのヒントも、いろいろ載ってますよ♪ そこでもまた、

「自分」をまず捉える必要があることが、この本で説明されています。

私はこのあと『困ったときのアドラー心理学』も読みます。

そして先日のバイロン・ケイティさんへ……本はまだまだ溜まっております(笑)